我是廣告 請繼續往下閱讀 關稅初試啼聲 加、墨、中三國如何反應

川普在上任後立刻為關稅戰拉響第一砲,立刻宣布2月4日起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅,對中國商品則再加徵10%關稅,試圖打擊芬太尼銷往美國的主要通路;但就在實施日將至前,川普急喊剎車。

在川普祭出關稅戰後,加拿大與墨西哥原先都做出回應反制川普,對美展開報復性關稅,酒類商品隨即成為關稅戰略的標的,加拿大總理杜魯道更反駁川普的芬太尼指控,強調美加邊境流入的芬太尼數量甚微。

當時還在任的杜魯道也表示「原先預定的關稅,將在我們共同努力期間暫緩至少 30 天」,強調加拿大願意加強推進耗資 13 億美元的邊境安全計劃,新增至少1萬名前線人員,在邊境工作確保邊境安全。

至於被額外加徵10%關稅的中國則是立即生效,中國2月起對美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅、對美國原油徵收10%關稅,中國商務部則在一個月後對更多原產於美國的進口商品加徵關稅反制。

在暫緩30日後,川普宣布從3月4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅,包含能源商品以及鉀肥等重要農業肥料,提高中國商品關稅至20%且一併生效。中國採取反制,針對美國進口食品課15%關稅、加拿大則對美國商品徵25%關稅;然而,在生效後不到三日,川普就降低了對重要農業肥料鉀肥徵收關稅,並簽署命令擴大對加拿大與墨西哥新關稅措施的豁免商品範圍。

川普當時在與薛恩鮑姆通電話後,同意將豁免措施延長至4月2日,幫助汽車製造商和零件供應商。薛恩鮑姆向川普表達了墨西哥對邊境芬太尼走私防堵所做出的努力,且墨西哥將檢視對中國的關稅政策。

同樣在2月,川普簽署行政命令,對所有進口鋼鐵與鋁徵收 25% 的關稅,預計3月12日生效,加墨兩國合計供應了美國 40% 的鋼鐵進口量,受到最大衝擊。

墨西哥經濟部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)近日則提到,與美方多次談判磋商下已有初步成果。美國總統川普將針對墨西哥製造的汽車,依照品牌與車款型號的不同,以及使用美國生產零組件的整合程度,給予不同程度的「優惠關稅方案」,進一步調降稅率。

由加墨中三國應對正好可看出三個不同的面向,墨西哥儘管起初也表達強硬態度,但與美國的聯繫遠較其他兩國密切,談判細向;加拿大的報復性反制措施並未減少,仍試圖在一邊反制一邊談判的情況下應對美國行動,中國則是展開全然的反制作業。

對等關稅帶來全球市場震撼 各國站隊表態

川普關稅解放日大約醞釀超過一個月的時間,這一雙層關稅制度,第一層為10%的基準關稅,除了加拿大和墨西哥,適用於所有進口商品,第二層則是按照川普政府制定的「公式」,基於美國政府認為的不公平貿易行為,針對多國訂定不同稅率。關稅波及全球185國,其中約60國被額外課稅,其中,針對中國的稅率在原先芬太尼稅率的基礎上不斷疊加,從川普公布的34%,加上中國不斷採取的報復性關稅懲罰反制,美方向中國開徵的關稅最終來到145%,但此時數字已無太大意義,最大的價值就是劍指中國。

川普在4月2日公佈了多張「對等關稅表」,按照雙邊貿易逆差以及美國自行計算出的該國現行關稅壁壘稅率等條件,列出美國即將徵收的對等關稅,台灣雖非稅率最高者,但因被列於第四排而格外顯眼。川普政府認為,臺灣對美的實質關稅(包含「匯率操縱」等貿易壁壘)高達 64%,因此將對臺灣出口至美國的商品課徵 32% 的「對等關稅」。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)點名英國、澳洲、日本、韓國和印度等5個國家是首要談判目標,並已與這些國家的官員接觸。

對於關稅談判,日本首相石破茂已表態不會對美國關稅採取報復行動,但也表明不會做出重大讓步妥協的動作,仍在觀察川普的下一步;日本派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正於日本時間17日在華府與展開談判,且直接與川普進行對話,會後川普大讚這是「一場非常有成效的會議」,日媒朝日新聞則揭露,川普在會中談及三大問題須解決,第一,駐日美軍費用負擔;第二,美國產汽車銷量;第三,貿易逆差。

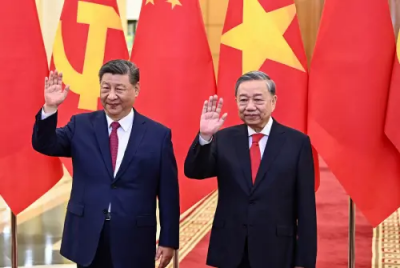

在眾多國家之中,夾在美中兩強之間最具關鍵性指標、立場也最微妙的當屬越南;美國是越南最大的出口市場,但越南也是中國資金大量流入的地區,越南遭美國重課46%的對等關稅,縱使率先回應願將自美國進口的商品進口稅率下調至0%,仍遭白宮貿易顧問直指美、越存在巨大的貿易逆差,開出的條件遠遠不夠,白宮高階貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)在內等美國高階官員,擔心中國貨物貼上「越南製造」標籤後再運往美國,就能獲得較低關稅。

與此同時,中國國家主席習近平也立刻展開動作鞏固東南亞洗產地的巢穴,4月14日起赴越南國是訪問兩天,簽署45份合作文件,試圖鞏固政治互信和維持原先的產業鏈生態,可看到美中兩國在越南已開始進行一場拔河大賽,就算越南還想畫三角形,可能也難以持續。

川普對等關稅政策,對美國自身的蘋果供應鏈也造成衝擊,蘋果(Apple)供應鏈主要國家中,中國稅率突破天際高達145%,另一主要製造產地越南也來到46%,泰國來到37%,印度也有26%,對蘋果供應鏈帶來極大衝擊,縱使川普暫緩對等關稅政策90天,要蘋果在90天內將產地全數移轉就現實實為不可能做到的事;但川普透露了口風,除了表明部分商品可獲得豁免,而其終極目的,仍在於試圖讓美企與中國切割。

根據蘋果2024年公布名單顯示,至2023年9月30日,越南有35家供應商,為其全球第四大生產據點。蘋果全球生產策略,在川普第一任期美中貿易戰期間,產能就已向東南亞國家遷移。蘋果目前在印度生產20%的iPhone手機,目前仍持續試圖增加在印度的佔比。印度技術部長本月8日表示,在截至2025年3月的財年數據之中,蘋果公司從印度出口了1.5兆盧比(合新台幣5700億元)的iPhone手機。

川普關稅暫緩雖稍稍緩頰蘋果供應鏈緊張情緒,但其變動性極高,顯然考驗著各家廠商的多角化布局以及企業彈性。

川普關稅政策邏輯

首先,就美國內部來說,川普針對他國全面性課關稅,並表示這些國家剝奪了美國人的工作,最終目的要讓製造業或半導體產業回流美國,然而,這邏輯本身存在了許多經濟學者皆點出一項缺陷,美國不是每一個州或地區都能有密集勞動的製造產業條件和類型可以發展,且隨著關稅課徵,也可能讓美國國內生產成本提高。

再者,若以台積電為例,就算台積電等廠商赴美設廠,沒有三年甚至五年很難真正完成,若在這期間就將半導體關稅課好課滿,等於先自斷手腳,因此整體來說,威嚇並促成下一步個別談判協商的意味,較帳面上關稅數字來得重要。

當然,用正常邏輯來理解川普政策,本身就是一件不太符合現實的邏輯,好比關稅解放日已縱使早早預告在前,但到了當日仍殺得全球措手不及,紛紛揣測關稅稅率究竟是如何計算。

對於川普關稅政策細節進行過多的預測或理解,如今看來,事後被打腫臉的情況不低;但若將川普的政策拉成對中國攻勢的直線來看,就算要喫下美國通膨和經濟衰退的風險,也要重塑原先由中國主導的供應鏈,但喫下的陣痛或許不是所有國家都能理解或承受的,而這也是川普政府其他官員不斷試圖緩頰的。

美國內部立場

在川普宣布對等關稅後,全球股市重挫,隨後急踩煞車,先是高調宣布「買進」訊號,後暫緩90天對等關稅措施,引發民主黨人撻伐,要求國會對疑似內線交易展開調查;聯邦眾議院少數黨民主黨人也試圖強行投票,撤銷川普針對實施全球關稅而宣布的緊急狀態,但遭多數的共和黨阻擋。

共和黨內部並非沒有異音和焦慮,同為共和黨北卡羅來納州的聯邦參議員提利斯(Thom Tillis)也在美國貿易代表葛裏爾(Jamieson Greer)出席參議院財政委員會時公開問到,「如果這最終被證明是錯誤的,那我該掐誰的脖子?」另一川普的盟友、保守派的參議員克魯茲(Ted Cruz)則提到如果「我們對所有地方都徵收關稅」,那麼這些關稅「將摧毀本國就業崗位,對美國經濟造成嚴重破壞」。顯見黨內議員亦感到擔憂,代表著川普的決策僅有極核心人士能夠掌握或加以建議。不過,儘管黨內議員有所意見,仍未直接批評川普,而是想辦法以民生經濟或恐傷及期中選舉等暗示帶過。

美國民眾也憂心關稅帶來的衝擊,部分區域開始有囤貨潮,就連知名大亨庫班(Mark Cuban)都喊出民眾應該在物價上漲前「大量購入消耗品」,美國內部物價上漲隱憂確實浮現。

美國媒體完全呈現兩極化評價,可看到紐約時報與CNN不斷透過各式社論展開對川普政策的攻擊,保守派的福斯及紐約郵報持續扮演「衛道者」角色;華盛頓郵報及華爾街日報則是不斷透過各式消息人士放話,成為川普政府內部刺探風向的媒介。

台灣連動衝擊

對台灣而言,除了與全球股市齊下跌之外,若川普最終仍堅持加徵關稅,尤其是準備另外課徵的半導體關稅,勢必將對台灣產業造成衝擊,不論是晶片供應鏈或伺服器代工或品牌廠都將大受影響;越南和墨西哥的關稅也備受台灣企業關注,許多廠商在4月2日關稅前,早已搶先拉貨,二到三月船商也陸續開徵附加費,當時就已率先導致部分廠商成本墊高。

就傳統產業來說,課徵關稅先為美國內部帶來的經濟衰退風險,進而擴及全球經濟放緩,需求逐步降低,事實上可能反使部分物價下跌;此外,美國內部需求銳減,影響身為出口國的台灣,美對台產品需求減少,進一步帶來企業產能和收入減少,民眾消費力道也將不如現在。

後續觀察

賴清德在12日宣稱美方將台灣和以色列放在首波談判的國家之中,與美國財政部長稍後所提及的五國不同,但這其實非真正重點,首要的目標仍是在與美方的談判上,能否談到與台灣在產業上有所競爭的國家,更具優勢的條件,哪怕只是一點點,都可能影響產業發展和既有生態;謹慎觀察川普與各國的談判內容和動向,在不斷反覆的政策之中能夠從美方取得一個台灣廠商能夠承受最極限範圍內的結果,遠比台美關係多年來最佳這一類的對內宣傳口號來得更加實際。

美國用關稅要求台廠前去投資,這當中勢必有部分是與廠商本身利益衝突的情況。在美中關稅戰得如火如荼的態勢之下,加上美國試圖拔掉世界既有圍繞著中國運轉的部分產業鏈生態以及洗產地情形,選邊站是不得不的選擇,但與美談判的進度該如何拿捏?哪些企業或是什麼樣的廠房可先搶灘,在選擇和步調上或許須保持一定的彈性和觀察力。

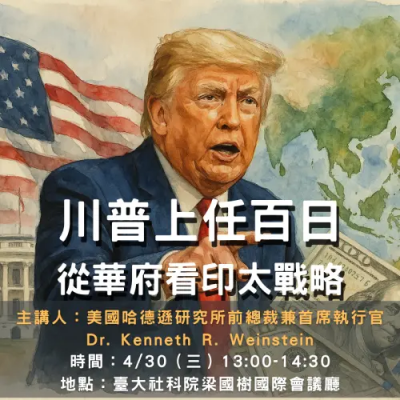

主題:川普上任百日:從華府看印太戰略

主持人:吳玉山(中央研究院院士)

主講人:Kenneth R. Weinstein博士(美國哈德遜研究所前總裁兼執行官)

與談人:郭銘傑(台灣大學社科院國際長)、吳田玉(日月光半導體執行長)、許毓仁(前立法委員、現任哈德遜研究所資深研究員)、鄧振中(前經貿談判辦公室代表)。

活動時間:4月30日下午13:00-14:30

活動地點:國立台灣大學社會科學院3樓梁國樹國際會議廳

報名連結:https://www.accupass.com/go/TrumpTW

關鍵字

- 川普

- 關稅

- 談判

- 川普百日

- 美國

- 對等關稅

標題:川普百日/關稅風暴再起!川普關稅衝擊全球

地址:https://www.twetclubs.com/post/100423.html