好奇和憧憬背後,感受到真實的混亂和價值感匱乏。

作者|朱悅

編輯|慄子

正式實習的第一天,晨曦感覺自己可能“被騙”了。

剛剛結束完學校的畢業論文,准研究生晨曦准備給自己找點事做。投遞了幾份簡歷之後,很快,國內某互聯網大廠的人工智能編輯崗位(翻譯方向)向她發出了邀請。

職位描述上寫着:

1. 爲人工智能機器學習提供優質的語料,復制模型訓練迭代;

2. 與技術組對接需求,按時交付優質合格的數據,對編輯結果質量負責。

對於不了解模型訓練的晨曦來說,這看上去似乎是一份相當不錯的實習。

晨曦面試的是翻譯方向,這與她所就讀的英語專業十分契合;年初ChatGPT在國內爆火,晨曦日常就有使用AI產品的習慣,符合自己的興趣愛好;另外,能有機會參與新興的科技產業發展對於文科生來說可遇不可求;當然,最大的吸引力來自於這家互聯網大廠。在過去幾年內,這家公司已經成功吸引了無數年輕學生前僕後繼。從某種角度來說,簡歷上的大廠名字足以成爲自身能力的象徵。

只是,除了招聘頁面上簡單的職位描述,晨曦沒有從面試官那裏獲得關於這份實習更多的信息。

“我當時爲什么覺得被騙,就是因爲面試的時候HR基本都聚焦在翻譯相關的問題。”在面試中做了幾道翻譯題之後,晨曦順利拿到了offer。一直到工作之前,她都以爲這是一份翻譯的工作。

感到“被騙”的不止晨曦一人。

作爲人工智能編輯最早的一批實習生,楊小雲在2月底也來到了這家大廠。面試官表示,這是一份對信息抓取、語言概括和文字編輯等能力要求很高的工作。

實際上手之後她意識到:“HR描述的工作跟實操的工作,完全是兩件事情。說得再天花亂墜,其實也是一個‘打標’的工作。”

如今,人工智能熱潮帶火了這些以假亂真的聊天機器人,以及通過簡單提示就能生成圖片的繪畫軟件。大模型的現象級出圈,使得數據、算法、算力作爲訓練大模型的基礎而備受關注,數據標注就是數據環節必不可少的一部分。

2007年,時任普林斯頓大學計算機科學系的助理教授李飛飛开啓了一個名爲ImageNet的項目,希望擴展可用於訓練AI算法的數據。

爲了給每個單詞提供盡可能多的視覺案例,亞馬遜衆包平台Mechanical Turk上的近5萬名工人,花了兩年半的時間標記出圖片中的對象,例如氣球、草莓等共計320萬張圖片。這些工人來自全球的167個國家,大多分布在人工成本低廉的地區。

《時代》雜志的一項調查發現,爲了減少ChatGPT數據集中關於暴力、性別歧視和種族主義等內容,OpenAI使用了每小時收入不到2美元的肯尼亞勞工。《彭博社》報道,谷歌的AI聊天機器人Bard由數千名合同工訓練,他們只有3分鐘的時間來審閱、標注完Bard的回答。

在過去很長一段時間裏,數據標注對語言與圖像識別的認知要求都並不高。大模型時代,數據標注從圖像轉向語言,要求更高、更垂直,需要特定領域的專業知識和流暢的語言能力。

但對於普通的數據標注員來說,它依然是一份不斷重復的低技術含量的工作。

正如同這些“被騙”的名校學生進大廠實習一樣,他們沒辦法說清,自己的工作是爲了實現什么樣的目的,有什么價值。他們往往只有一個模糊的認識,爲了“訓練大模型”。

以晨曦和楊小雲爲代表的人工智能編輯實習生,便因爲訓練大模型的需要而誕生。這些受到熱捧的大模型,讓實習生們懷揣着好奇和憧憬進入,同時,也讓他們感受到背後真實的混亂和價值感匱乏。

1.當大學生湧入大模型數據標注

人們通常會認爲,數據標注員是一群身處三四线城市、低學歷、高年齡的群體。事實上這也的確是此前國內數據標注員的現狀。

根據人社部2021年發布的《人工智能訓練師國家職業技能標准》,人工智能訓練師的普遍受教育程度是初中畢業(或相當文化程度)。他們可能分散在河北、河南、山東、山西等傳統勞動密集型企業選址的地區,甚至更偏遠的山區——在那裏,數據標注是扶貧的試點項目。

但改變已經隨着大模型的出現而發生。

讓楊小雲感到無聊的,其實就是爲訓練大模型而做的數據標注工作。

經過簡單的培訓和考核之後,楊小雲被安排進了文字編輯組。她每天的工作就是回答題庫中的問題,目的是通過標注者人工書寫答案來優化大模型的訓練過程。

一個問題的回答步驟經過嚴格把控。以遊戲《原神》爲例,如果收到“夜蘭的聖遺物是什么?”的問題,楊小雲需要把回答拆分成幾個段落:首先夜蘭是什么?其次聖遺物是什么?最後夜蘭的聖遺物配對什么?

在指定的搜索引擎上搜集資料,完成回答的編輯之後,最終以Markdown的形式完成提交。

除了簡單易答的問題,楊小雲的大多數時間都花在了自己完全不熟悉的專業領域,例如經濟專區、法律專區等。

顯而易見,這與以往的數據標注工作完全不同。

在大模型出現之前,數據標注的場景通常都是幾百人的工廠,一人一台電腦,只有鼠標鍵盤噼裏啪啦的聲音。而他們一天8小時的工作時間內,都只做一件簡單重復的事情:在不同的圖片中框出機動車、非機動車、行人、紅綠燈(目標檢測);或者劃出一段話的主語、謂語、賓語(語義分割)。

這些針對圖片視頻的拉框和文本的語義分割,都是對已有數據進行處理,數據標注員本身並不用給出“創造性結論”。但針對大模型的數據標注並非如此。數據標注員除了需要對已有數據進行處理之外,還需要對問題進行解答,給出正確的結論。

根據觀研天下數據中心2023年發布的《中國數據標注行業現狀深度分析與投資趨勢研究報告(2023-2030年)》,在ChatGPT發布之前,AI訓練數據標注以語音和計算機視覺爲主,自然語言處理(NLP)的需求不足15%。

隨着ChatGPT聊天機器人成爲AIGC的現象級應用,對更偏情緒判斷、考驗理解能力甚至推理能力等高質量文字標注任務的需求正在越來越多。

“(大模型)項目的復雜度變得比以前高了,對人員的要求也相對不一樣了。”星塵數據產品部負責人告訴「甲子光年」,“自動駕駛偏視覺信息的識別標注,更偏體力活的工作,對員工進行一些培訓,他們經過上手拉框,熟練快捷鍵,掌握一些技巧之後,能很快勝任。但是大模型所需要的是一個完整的、結構化的、多元化的、包羅萬象的數據體系,需要四層數據來支撐模型的搭建和提升。這些數據涉及預訓練、SFT(有監督微調,Supervised Fine-Tuning)、RLHF(基於人類反饋的強化學習,Reinforcement Learning from Human Feedback),私有化部署等等,針對不同行業的需求,我們發布了COSMO大模型數據金字塔解決方案;對於大模型數據標注員來說,標注COSMO的數據不是做選擇題,也不是簡單的閱讀理解、文本編輯,而是讓你創造問答,創造內容了。”

雲測數據總經理賈宇航將大模型的訓練數據劃分爲基礎數據、場景數據和場景數據優化三個階段。他將這三個階段類比成學習的過程。

“對於拉框這種基礎的數據標注會比較簡單,會電腦操作、學一學即會;場景數據是在特定環節做定向研發時所需要的特定領域的數據,需要學習相關領域知識以達到標注要求;到三個階段,基於投入使用中持續的迭代和優化,技能和領域知識的要求會更加精進。”賈宇航表示。

在這種工作需求之下,越來越多的大模型公司對數據標注員的需求,也從過去的低學歷向高學歷轉變,並且這種需求正越來越多。

在國內主流的求職平台上,已有不少關於大模型的數據標注崗正在招聘。這些崗位要求標注員的學歷在本科以上。百度此前曾表示,其位於海口的大模型數據標注基地有數百位數據標注員,本科率已達100%。

2.苛刻的大模型數據標注

通常來說,訓練一個大模型,需要以下3個步驟:

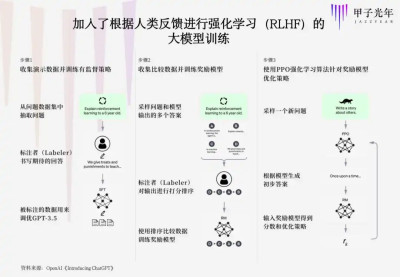

這些重復性的工作背後,實際上是爲了實現“根據人類反饋進行強化學習”(Reinforcement Learning from Human Feedback)的技術,GPT-3.5的最大提升便來自於此,其中的關鍵,是人(Labeler)的參與,也就是這些數據標注員。

從上述RLHF三步驟來看,步驟一與步驟二相對更重要,因爲它決定了訓練獎勵模型所必須的數據質量的高低。而這兩個步驟中的數據標注實習生,也被分成了“編輯組”與“排序組”兩個核心小組。

編輯組的工作就是回答題庫中的問題;而排序組的工作則是給生成的答案(包括模型和人工生成的答案)進行優劣排序。

丁小雨在7月份加入文字編輯。同爲英語專業的丁小雨和晨曦一樣,期待着一份翻譯工作能提高專業水平,但她的工作其實也與英語並不相關。

對比2月份楊小雲實習的時候,丁小雨面臨的文字編輯組變得更加細分,每個實習生要選擇一個垂直方向,例如娛樂、物理、政治等,答案的要求也變得更加詳細。

一道古詩文的選擇題,不能只解釋答案,而要先從題型开始介紹,然後是詩文的翻譯以及背景,最後是每個選項正確與否的分析,最重要的是要對標3月14日OpenAI發布的GPT-4。

“要參考它的答案,又不能跟它的答案雷同,還要比它的答案好。”丁小雨很無奈。

而晨曦被安排進的是排序組,每天爲問題對應的多個回答進行排序,以確定不同答案的優劣。

排序的結果是需要被明確量化的。她需要從有用性、真實性、相關性、安全性等不同角度對回答進行評分,並且寫下原因。這是爲了讓機器無限接近人類期待的答案。

晨曦發現自己有時候不得不在幾個糟糕的回答之間做出選擇。而當所有的回答都不好時,她被要求自己寫出更好的回答。

編輯組的丁小雨面臨的要求更加苛刻。每個回答在合格交付之前將要面臨兩道審核。第一道來自組長:“做完幾道題就要开審核的會,給我們挑毛病,直到改到組長滿意爲止。”第二道來自於總部,總部審核通過才算結束。

一次,因爲格式的錯誤,丁小雨的大多數回答被判了全錯。“可能調一下順序就可以了,但是他們不在意你是回答的內容錯了,還是格式出現問題,直接就是全錯。”

更令丁小雨崩潰的是,組長直接表示,如果再錯這么多就可能勸退她。

爲大模型做數據標注是一件絕對的結果導向的工作。不管在做的過程中付出了多少努力,只要效果不好,之前的一切努力就會被全盤否定。

但問題在於,無論是編輯組的答案輸出,還是排序組的答案排序,都是一個非常主觀的工作。數據標注實習生們很難把控一個答案到底是好是壞;針對同一個問題,不同實習生往往也會給出不同的答案。

爲了解決這一問題,大模型數據標注團隊每天必須進行的一項工作就是开“審核會”——在公司內部被稱爲“拉齊會”,目的就是拉齊答案的標准,拉齊每個人的理解,拉齊所有的建議。

只是,要實現真正的拉齊,是一件頗爲費勁的事。這就像高考閱卷一樣,不同的人會分到同樣的題目,如果評分不一致,就要不斷調整直到得出一個統一的分數。

在晨曦的印象裏,每天都有兩三小時的時間花在會議上。會議开到最後,往往敲定的是最簡單粗暴的解決方法,少數服從多數,她形容爲“沒有價值在創造價值”。

不過,比起大家坐在一起“人爲”拉齊答案標准,一個更令人頭大的問題是:標准並非人爲拉齊之後就可以一勞永逸,而是要不斷根據模型輸出的反饋進行調整。

每天上班的第一件事,楊小雲需要確認當天是否下發了新的標注標准,大到回答的框架,段落的拆分,小到搜索引擎的選擇,空格、標點符號等格式。但標准一直在變。一旦發現投喂的數據在機器上不奏效,標准就需要重新制定,全部問題跟着推翻重寫。

“這就好像織布一樣,是織橫紋還是豎紋?是織芝麻扣還是麥子扣?但是不管是什么扣,都只能放進程序裏跑,發現跑不出來就要換一種方法。”楊小雲向「甲子光年」解釋。這個比喻的背後是,如果數據標注給出的答案,在獎勵模型的訓練過程中可能沒有達到預期的效果,就要調整標准。

標准變更,意味着上一次拉齊會結論的失效,標准又要重新拉齊。

“又冗余又高效,每天都在非常高效地說一些廢話。”楊小雲吐槽。

3.被大廠薅羊毛的高材生

一邊是每天开不完的拉齊會,一邊是隨時可能變更的數據標准。很多像晨曦一樣被大廠光鮮亮麗的招牌吸引進來的高材生們,卻在一次次內耗中喪失了自己最初的心氣,最終選擇離开。

這些實習生的共同特點是高學歷。招聘要求是本科以上,但許多實習生擁有碩士研究生的文憑。

他們中不少人受過中國乃至世界頂尖大學的教育。楊小雲的身邊有來自北大、帝國理工的學生,晨曦工位旁的實習生來自南开、電子科大;丁小雨在培訓的時候被明確告知,實習生的學歷是經過篩選的。“他(面試官)說像我們這樣高學歷的大學生,學習東西比較快,容易上手”。

管理一幫聰明人從來都不是一件容易的事。因爲這些人很容易從不斷重復的動作中發現工作的本質,進而質疑這份工作對自己的未來是否真的有價值。

丁小雨形容自己的工作“沒什么價值,很內耗”。

每天早上來到工位,打开顯示屏和筆記本,一邊用筆記本查看規則,一邊在顯示屏上編寫回答,丁小雨能清晰地感受到詳細的規則和流程讓自己逐漸失去了思考的空間,把她規訓成了一個機器。“沒有學到東西,而且也沒有精力去學習其他的東西,就慢慢喪失學習的動力和做其他事情的熱情。”

丁小雨還在脫敏組待過,但實際工作和“脫敏”這個詞沒有根本聯系,只是使用不同的聊天機器人與企業內測的產品回答相同的問題,並對答案進行對比打分。只幹了幾天,她又被調到過文字校對組,要做的是修改pdf格式轉換成Word格式時出現的錯誤,主要是錯別字和標點符號。在這個她形容爲“接近崩潰”的過程中,她每天要完成25頁與醫療相關的糾錯任務。

在面試過程中,面試官曾問丁小雨能不能接受一份比較枯燥和重復的工作。“我當時回答是能接受。我想所有候選人的回答應該都是能夠接受。”因爲本科只有一段實習經歷,帶着積累更多實習和體驗大廠的期待,即使抱着懷疑的想法,丁小雨還是選擇了入職。

在短短兩個月中,丁小雨已經算是同期實習生中堅持到最後的人。她親眼見到許多實習生躊躇滿志地進來,又垂頭喪氣地離开。

人類學家大衛·格雷伯將“工作”(bull jobs)定義爲沒有意義或目的的工作,本該被機器自動化淘汰掉的工作,卻因爲裝點門面、討好上級、填補系統漏洞而繼續存在。數據標注就像是工作的變體,通常認爲已經被機器替代,卻仍然需要人類完成。

在人工智能熱潮到來之際,人們往往會聽到這樣的期許:AI可以替代人類完成重復性、乏味的工作,從而讓人類有更多時間和精力去追求更有創造性、成就感的工作。

但也有可能的是,人工智能像過去節省勞動力的技術一樣,如電話和打字機,克服了信息傳遞和手寫的苦惱,但也產生了大量的通訊、文書工作,以至於需要配備新的人工來進行管理,例如前台、文員。AI可能不會替代人類,但會創造出更加乏味、枯燥、孤立的工作。

除了無法獲得工作價值認同之外,到手的薪資,恐怕也不能讓這幫高材生們實現“價格認同”。

據「甲子光年」了解,這些數據標注實習生的工資並不高。如果位於一线城市的工位,大多數人工智能實習生的工資是150元/天,兼有房補,提供免費食堂;位於二线城市,只剩下100元/天,房補也縮減三分之二,20元的餐補替代免費餐食。

像丁小雨在二线城市的工位實習,因爲辦公地點處在城市中心,地段繁華,一頓外賣輕輕松松超過20元的餐補標准,基本上都需要用實習工資倒貼。

因爲他們大多數只是作爲訓練大模型的基礎標注員,可能被統一安排到和專業毫無相關的崗位,又有可能隨時抽調到不同的部門,經過短暫的培訓後要求快速上手。

丁小雨形容,他們是一批一批被大廠薅羊毛的實習生。

晨曦明顯感受到,她不是唯一感受到期待與實際工作落差的人。“說得直白一點,我覺得這個工作配不上我。有時候聊天我會發現其他實習生可能是985本科,也有海歸的碩士,他們的落差也非常非常大。”

楊小雲則表達得更爲直接:“可能是一個不太恰當的比喻,我媽媽上過高中,她來做這個工作也可以。”

4.“我們其實是流水线的工人”

事實上,招聘高材生做一些低技術含量的工作,給付極低的薪資成本,也是目前大模型數據標注發展初期市場混亂的客觀體現。對於數據標注公司來說,在大模型目前的發展階段,數據標注還沒有形成統一的標准,對標注員也沒有成型的具體要求。

星塵數據產品部負責人表示:“隨着大模型基礎能力補齊之後,开始向更垂直、更加復雜能力的發展過程中,任務會逐步產生變化,要求工具和人員隨之更新迭代。但是,大模型現在還在早期發展過程,市場需求對標注員的要求也隨任務的差異有高有低。相比CV(計算機視覺)項目而言,NLP(自然語言處理)的標注員對理解能力、專業術語、領域知識的要求更高,必須能提供准確、可靠的語料。”

該負責人介紹,大模型對數據標注提出的難題更多體現在頂層設計。對於每個數據標注任務,如何理解客戶的應用場景訴求,進行數據選擇、數據分布設計、可高效低成本落地執行的pipeline設計等一套解決方案的設計,如何提高平台工具的效率和能力,是更大的挑战。

這其中依賴着垂直領域專家作爲高級標注員的參與,將領域專業知識和經驗注入解決方案的設計,甚至參與到數據質量檢查迭代的過程中。

數據解決方案提供商倍賽科技的運營負責人張子千直言,目前就訓練大型模型而言,基礎標注員和之前從事框選工作的標注員在工作難度、時薪方面並沒有明顯的區別。在爲客戶進行大模型微調並創建垂直領域的解決方案時,最大的難題在於如何構建高質量的數據集,這需要IT、醫學和金融等專業領域的標注專家才能解決,這類人才依然稀缺。

OpenAI投入了幾十位博士生進行數據標注的指導和審核,而將基礎的數據標注外包給了數據標注公司,分散在非洲、印度等低收入地區。真正起作用的是那些高級標注員,只佔到很小的比例。

通過對比百度在北京總部和海口數據標注基地招聘的標注員崗位介紹可以看出,同樣是爲了訓練大模型,前者爲高級標注員,負責指導、培訓和審核,而後者則是基礎的數據標注員,兩者在薪資水平上千差萬別。

也就是說,那些更高級別的高級標注員其實才是大模型訓練的關鍵人才,他們的工作更具技術含量、價值更高,同時人力成本也更高。

對比之下,這些來自名校的實習生們,即使是爲了訓練大模型而來,從現階段來說,也與過去那些數據標注員在本質上並無差別。

實習生之間常常开玩笑,他們並不是在大廠,而是在互聯網富士康,自己是流水线上的工人。他們既看不到自己的工作成果最終通向何方,也無法與身邊的人產生橫向的意義鏈條。

這種“互聯網富士康”的玩笑,指的不僅僅是這些實習生的工作,就連工作量與管理模式,也幾乎與工廠流水线看齊。

實習生們每天要完成的工作量,都有規定的人效紅线。對於楊小雲來說,她一天需要標注滿32條問題,如果沒有達到紅线要求,就要匯報原因或者加班把它幹完。而完成工作的前提,是不斷變換的拉齊會標准,以及不停的資料搜集。

爲了最快速度完成模型訓練,標注團隊面臨的是高壓式的管理。楊小雲所在的小組工作時間禁止說話,闲聊幾句的代價可能會新增額外的任務量,完不成工作會在群裏被瘋狂提醒,甚至生病請假也可能會被正職的加急電話打擾。

此外,爲了保證數據不被泄密,數據標注跨組別的交流是明令禁止的。即使不同小組的實習生安排在臨近的位置,也不能討論工作內容。這些實習生們都不知道,在企業內部,數據標注到底有多少細分的組,有多少實習生。一個組可能有10人、40人、50人、60人,每層樓會有上百人。

在高壓的人效紅线之下,只有遇到違禁的題目能讓楊小雲短暫“高興”一下。因爲涉及到暴力、色情、血腥的內容要直接去掉,但還可以算到個人的工作條數。“相當於擰到了一個壞的螺絲,你只會很高興這個螺絲不用你擰了”。早上分工的時候,實習生之間甚至爭着領違禁問題。

在楊小雲提前離職之後,她經常刷到同期實習生深夜10點,甚至12點還在公司开會的朋友圈。還有實習生給她發語音,帶着哭腔,但是因爲租了房子沒有辦法離开,堅持不下去就意味着房租全部打水漂。

5.這裏永遠不會缺人

但不是沒有堅持下來的人。

李竹溪是其中少見的擁有數據標注經驗的實習生。她學的是認知語言學,她解釋道,語言學與神經結合的方向,觀察腦成像,包括建立腦機接口,與人工智能有一定的聯系。

在來到這家大廠之前,她就曾在另一家大廠做過大語言模型的數據標注,那還是在ChatGPT發布之前。在李竹溪的印象中,在ChatGPT出圈之後,類似的數據標注實習如雨後春筍一樣一下子就冒了出來。

她順利完成了三個月的實習,即使在她的形容中,這是一份“比較機械、難度不大”的工作。李竹溪描述自己更注重體驗,“我不指望這份工作很有趣,去體驗一下還是很不錯的,既收獲了大廠的實習經驗,也體驗了這裏獨特的企業文化”。

對來自雙非院校的文科生趙碩來說,大廠的人工智能編輯實習崗已經是他上層的選擇。

在找暑假實習的時候,他其實更傾向於一個研究所的運營崗位,研究所屬於事業單位,更帶編制,對於趙碩有很強的吸引力,“當時我特別期待它能給我反饋”。但最終研究所沒有選擇研一的趙碩,招走了一個年級更高的學生。

還有更“卷”的人。

在趙碩眼中,有些實習生會特別努力,領取更多的任務量,以謀求轉正的機會。認真的態度、勤奮的狀態會博得正職的青睞,“Leader與他們之間經常有一定的交流,也會給他們一些管理的授權,管理實習生”。

甚至公司每周會評選表現突出的實習生,將他們的照片貼在牆上作爲表彰,但是並不一定存在獎金激勵,趙碩所在的業務线就沒有。

雲測數據總經理賈宇航告訴「甲子光年」,數據標注員的晉升主要有兩條:一條是專家路线,在掌握特定垂直領域的相關技能之後,初級的標注員可以逐漸成爲高級的標注專家;另一條是管理路线,成爲項目的管理者。

但趙碩不會選擇留下。在讀了一年研之後,趙碩很明顯地體會到,他對於未來工作的期待降低了。感受到身處大環境的日益變化,觀察到本科畢業選擇就業的同學的不如意,趙碩之前期待的“高精尖”“不可替代性強”的工作也逐漸被一份安穩的工作替代。作爲一名文科生,他焦慮於自己還沒有掌握不可替代性強的技能,更希望能找到一份在編制內管理的工作。

闲聊的時候,實習生們會互相感嘆自己在做的工作或許很快就會被機器替代,不再需要人工投喂數據。

對於雲測數據總經理賈宇航來說,類似的擔憂並不存在。隨着算法的實際量產,數據閉環能力增強,整體標注數據量和手工數據標注量依然在逐年上升。以往是百分之百人工標注,現在是人工標注、自動標注、人工校驗各有一定佔比。未來可能自動標注佔比會越來越大。不過,雖然人工標注的佔比在減小,但伴隨人工智能行業的逐步發展數據量日漸增加,人工標注的量仍會持續增加。

在提前離職之後,楊小雲找到了一份自己喜歡的遊戲策劃實習,那裏工作氛圍輕松,也更有獲得感,人工智能編輯對她來說是一段“倒黴”的實習經歷。而對於丁小雨來說則是一次祛魅的過程,即使去了曾經很期待的大廠實習,也會面臨無數枯燥無味的工作,她覺得這可能是因爲自己的能力還不夠強或歷練機會太少。

但那裏也永遠不會缺人。

楊小雲聽說在她走之後,團隊從幾十個人在一個月內擴充到了幾百個。丁小雨發現,每隔10天,就會來一批新的實習生,每批都有二三十人。

“你可能罵罵咧咧地走了,向全世界宣告這個工作多么不好,但還有源源不斷的新人進來補充你的空位。”

*應採訪對象要求,文中人物晨曦、楊小雲、丁小雨、李竹溪、趙碩爲化名。

(封面圖來源:由Midjourney生成)

END.

本文作者可以追加內容哦 !

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

標題:大模型熱潮下的實習生:人均985?卻在大廠“打標籤”|甲子光年

地址:https://www.twetclubs.com/post/25551.html